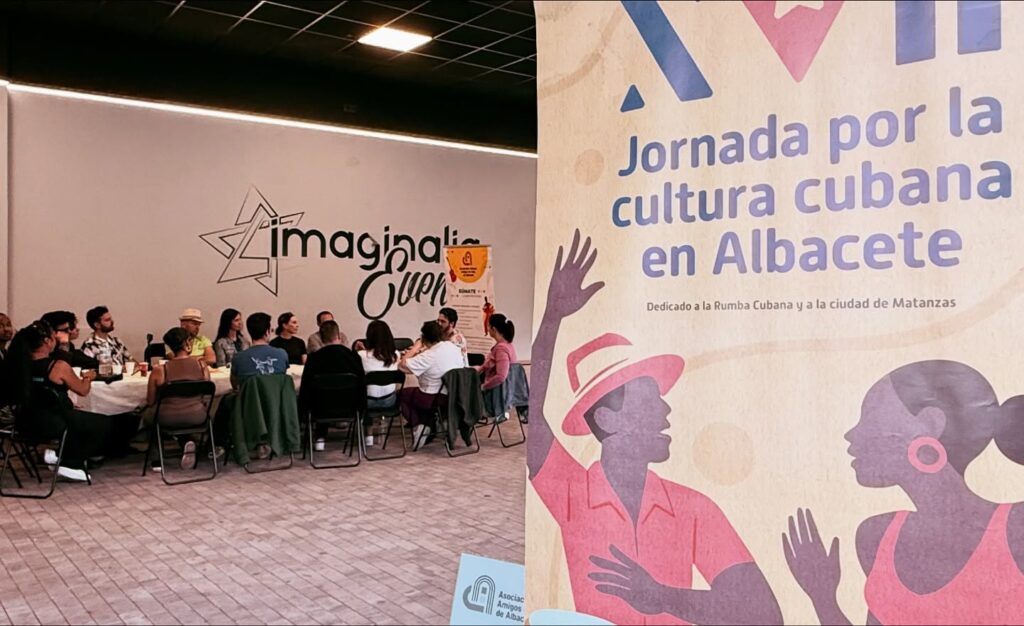

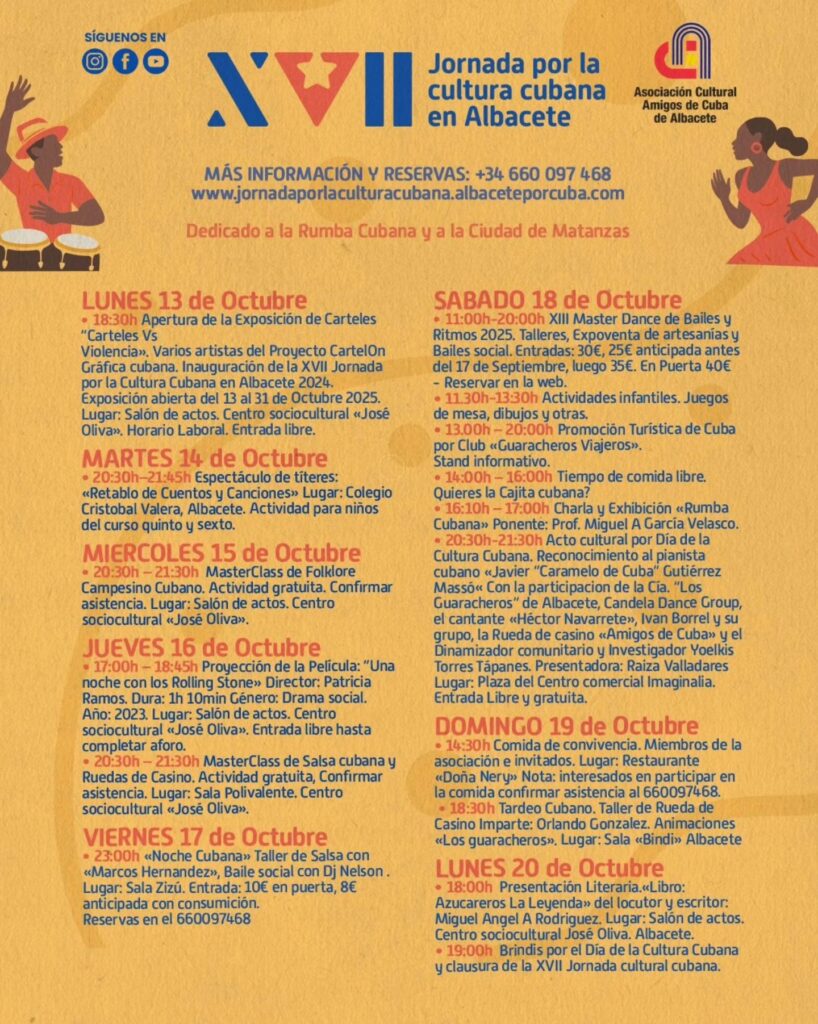

Palabras del profesor Miguel Ángel García Velasco a propósito de la 17ª Jornada por la Cultura Cubana en Albacete, España, celebrada en el Centro Comercial Imaginalia

Fotos tomadas del perfil en Facebook de Yoelkis Torres Tapanes

La rumba cubana constituye uno de los sistemas expresivos más complejos y representativos de la identidad afrocubana. Surgida entre los siglos XIX y XX en los barrios marginales y solares de las ciudades portuarias―La Habana, Matanzas y Cárdenas, principalmente―la rumba devino un verdadero lenguaje de resistencia, comunicación y trascendencia espiritual.

No es solo un género musical o danzario, sino un discurso corporal y rítmico de origen africano, resemantizado en el contexto colonial cubano y transformado en una práctica de afirmación comunitaria frente al proceso de desarraigo y esclavización.

La rumba se estructura en tres grandes vertientes: yambú, guaguancó y columbia, cada una asociada a funciones, energías y códigos corporales distintos. En el yambú se manifiesta la nostalgia, la serenidad y la comunicación de parejas en gestos de complicidad; el guaguancó sintetiza el juego erótico de la vacunao y el desafío masculino-femenino; mientras que la columbia, originaria de zonas rurales, exalta la destreza individual del bailador, especialmente en su versión masculina, con fuerte vínculo con los toques abakúa y la machetería campesina.

Más allá de su estructura formal, la rumba es una liturgia popular, un escenario en que el canto, el tambor y el movimiento se convierten en vehículo de memoria. Sus cantos, transmitidos de generación en generación, evocan tanto deidades yorubas y bantúes como personajes del mundo cotidiano. En ella resuenan los ecos de la plantación, el muelle, el cabildo y la casa familiar convertida en templo del ritmo.

Cada golpe del tambor matancero es un acto de memoria colectiva

Si La Habana simboliza la expansión cosmopolita de la rumba, Matanzas representa su raíz espiritual. En esa ciudad a orillas del río San Juan y en los barrios fundacionales de Simpson, La Marina y Pueblo Nuevo, nació un modo particular de sentir y tocar la rumba: la rumba matancera.

Esta escuela se distingue por su pulso profundo, el fraseo melódico de sus cantos, la polirritmia contenida y una estética más ceremonial que festiva. En ella se entretejen las tradiciones de los cabildos arará, congo y lucumí, y se preservan vocablos y giros lingüísticos de origen africano que aún perviven en sus coros.

Los grupos y cultores emblemáticos de esta vertiente conforman una genealogía viva que atraviesa generaciones:

Guaguancó matancero: germen de lo que más tarde sería Los Muñequitos de Matanzas, Afrocuba de Matanzas, Yaya Calle, Etanisla Luna, Florencio Calle, Catalino Mulense, Jesús Alfonso, Liduvina Miró, José Rosario Oviedo Malanga, Columbia del Puerto, Pedro Tápanes Pello, Andrea Baró, Reyes del Tambor, Los Matanceros, Ashé Olorum, Explosión Rumbera, Dolores Pérez, Pedro Albayi Torriente y Marta Mesa, entre muchos otros que han tejido con sus voces y tambores la continuidad sonora de la ciudad.

En ellos pervive el equilibrio entre tradición y renovación. Cada golpe del tambor matancero es un acto de memoria colectiva, una manera de afirmar que la rumba no se aprende: se hereda y se respira. En Matanzas, el toque de tambor no es solo acompañamiento, sino invocación; el canto no solo narra, sino revela; y la danza no entretiene, sino transforma.

En las casas de los rumberos, el altar, los santos y los tambores cohabitan como parte de un mismo universo simbólico. Esa fusión entre lo profano y lo sagrado es la esencia de la rumba matancera: una estética de lo cotidiano que deviene teología del ritmo.

Afrokuba Docufilms: la cámara como tambor

Desde sus inicios, el Proyecto Etnovisual Afrokuba Docufilms ha dedicado parte sustancial de su trabajo a preservar la memoria audiovisual de la rumba cubana y de modo especial la tradición matancera.

El proyecto, concebido como una plataforma de investigación, creación y archivo, ha documentado durante más de dos décadas los procesos de transmisión oral, las genealogías familiares de los rumberos, los vínculos entre música y danza, y la espiritualidad latente en los espacios comunitarios donde la rumba se reproduce y renueva.

A través de documentales como Tres Ases Santiagueros, Sulkary: medio siglo después, Erzili en Lefebre y Children of Return, entre otros, Afrokuba ha demostrado que la cámara etnográfica puede actuar como tambor: resonar, dialogar y convocar. Su mirada no exotiza ni reduce, sino que dialoga con el performer popular desde el respeto y la coautoría.

En el caso de la rumba matancera, el proyecto ha desarrollado un corpus visual de enorme valor patrimonial, donde se registran tanto los toques tradicionales como el quinto, salidor, tres-dos, así como los contextos de aprendizaje, la relación intergeneracional y la inserción de la rumba en espacios contemporáneos: escenarios urbanos, festivales, escuelas de arte y comunidades de la diáspora cubana.

El trabajo de Afrokuba Docufilms también se ha orientado a la pedagogía visual de la rumba: producción de materiales educativos, archivos digitales y programas de intercambio con instituciones culturales en América Latina, Europa y África. De este modo, el proyecto se sitúa en la línea de una antropología audiovisual comprometida, donde la imagen se convierte en instrumento de preservación y justicia cultural.

Memoria viva y proyección futura

Hoy, en pleno siglo XXI, la rumba cubana—reconocida por la UNESCO en 2016 como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad— continúa siendo un espacio de creación, resistencia y orgullo.

En Matanzas, sus practicantes mantienen viva la llama del tambor, la poesía oral y la danza ritual, no como folklore detenido, sino como práctica contemporánea de afirmación identitaria.

La contribución de Afrokuba Docufilms resulta esencial para comprender esta vitalidad. Sus registros documentales, más allá del testimonio artístico, configuran un archivo de memoria diaspórica donde confluyen África, el Caribe y América Latina.

La rumba matancera, vista desde su lente, no es una reliquia, sino un cuerpo que respira, canta y enseña; un organismo sonoro que recuerda al mundo que el ritmo fue, es y seguirá siendo una forma de libertad.